한국학교 교원이야기

우리는 언제쯤 가까워질까요?

생애 첫 중국 입국 (2022. 02.)

1년 반 가량을 천진에서 보내고 나니, 이제는 이곳의 기후부터 문화, 체계 등 대부분의 것이 익숙하게 느껴지고 있음을 새삼 실감한다. ‘생소함을 느끼는 순간’들이 생소해지기 시작한 지금, 혹여 내가 이 감정을 잊어버리진 않을까 매번 찾아오는 녀석이 있다. 좀체 나와 애증 외의 관계를 형성할 마음이 없어 보이는, ‘중국어’가 바로 그것이다. 학창 시절 내내 영어와는 담을 쌓고 지냈던 내가, 태어나 처음 만난 중국어 공부에는 왜 그토록 근거 없는 자신감을 가질 수 있었는지. 이제 와 생각해보면 좀 우습기도 한데, 그래도 터무니없는 생각은 분명 아니었을 것이다. ‘국어 선생님이면 중국어도 금방 배우시겠어요!’ 하는 발상의 수많은 주체들로부터 나 하나 겨우 빠져나온 셈일 뿐이니까. 변명처럼 길게 늘어놓는 서론에 애써 숨겨보곤 있지만, 결국 핵심은 이것이다. 나에게 ‘1년 반’은 중국어와 친해지기에는 너무나 짧으면서, 나의 안타까운 재능의 크기를 찬찬히 뜯어보기엔 충분히 긴 시간이었다는 것. 13세 경이면 언어 습득 장치가 퇴화하기 시작한다는, 촘스키 선생님의 말에 기대어 이 슬픔을 합리화할 수도 있겠으나, 인간에게 자부심은 늘 고성능의 연료가 되고, 내 연료통은 다행히 아직까진 바닥을 보일 생각이 없는 듯하다. 추측해 보면 미처 다 빠져나오지 못하고 남아버린, ‘그래도 나 국어과야!’ 하는 자부심인 건지 (혹은 ‘뇌가 굳을 나이는 아니야!’라는, 살-짝 애처롭게도 들리는 자부심일 수도 있다), 아무튼 아직까지 나는 ‘외국인의 억양이 뜻하는 것은 용기의 증거이다.’라는 명언을 당당히 등에 업고 사는 상태다.

동기(動機)의 연료통을 채우는 방법은 사람마다 다르지만, 내가 가장 좋아하는 것은 분석이다. 분석이란 전체를 부분으로 나누는 행위로, 나는 특히 싫어하고, 막막하고, 어려운 것을 분석 대상으로 삼는다. 죽었다 깨어나도 내가 코끼리는 이길 수 없겠지만, 코끼리의 꼬리 정도야 이기지 않겠는가?

표준중국어의 모태는 중국 북부의 관화(官話)고, 관화의 모태는 북송(北宋)의 중고한어(中古漢語)라는데, 이처럼 눈에 보이는 뿌리만 해도 2,000년 가량에 달하는 중국어와 1:1 싸움을 벌였으니, 나만 멍투성이가 되는 것은 너무나도 당연했다. 호선(互先) 경기는 이제부터 시작이다.

언어를 잘게 쪼개어 순번을 매기면, 그 1번은 늘 정해져 있다. 아이에게는 ‘엄마’, 어른에게는 ‘인사’. (그래서 나는 처음 만났던 중국어 교재가 썩 마음에 들지 않았다. 1단원이 온갖 가족 구성원들의 명칭이었는데, 외국인이 가족을 중국어로 호칭할 상황이 도대체 언제 있을까?) 어떤 나라에서든 사회적 삶을 영위하기 위해선 적어도 안부, 감사, 사과의 세 가지 인사말 정도는 필수적이다. 다행히 중국의 안부 인사들은 중국어의 표상으로 이미 너무나도 유명하다. 니하오마(你好吗), 쎼쎼(谢谢)!

그런데 막상 중국에 왔더니 유일하게 자신 있던 이 인사말이 도통 들리지 않는 것이다. 아니, 좀 줄어든 채로만 들렸다. 니하오(你好)! 중국에는 정말 많은 인사말이 있지만, 대부분이 好로 끝을 맺는다. 大家好(따쟈하오), 早上好(쟈오샹하오)… 좋다(好)는 말이 여러분(大家)에, 아침(早上)에, 너를 만나서(你)에 붙어 상황에 따른 인사를 나타내는 것이 참으로 직관적이다. 국어를 전공한 입장에서는 인사말에 담긴 에너지가 조금은 부럽게도 느껴졌다. 안녕하냐는 질문은 어찌되었든 ‘안녕(安寧)하지 못한 상황’을 걱정한, 상대방 중심의 질문이다. 중국에 처음 왔을 때 여러 번 나를 당황시켰던 것 중 하나가 중국인들의 대담(?)하고 직설적인 감정 표현이었는데, 우리와 달리 자신의 감정을 중심으로 삼는 인사말이 어느 정도 영향을 미치고 있지는 않을까 추측해 본다. 그렇다면 ‘니하오마’는 대체 무엇인가? 중국어 吗는 형식 형태소로, 문장의 맨 뒤에 붙어 해당 문장을 의문문으로 바꾸는 아주 강력한 조사이다. 따라서 니하오吗는 상대방이 좋은(好) 상황인지를 물어보는 말이 되어, 이미 알고 있는 사람들끼리 안부를 묻는 의미로만 쓰인다.

중국인들의 에너지는 작별인사에서도 분명히 드러난다. (사실 한국인 학습자 입장에서는 만났을 때의 인사와 헤어질 때의 인사를 별도로 둔다는 것만으로도 충분히 그 에너지가 느껴진다.) 중국에서 가장 많이 쓰이는 작별 인사말은 再见(짜이찌엔)인데, 한자만으로 충분히 뜻을 유추할 수 있듯 ‘다시(再)’와 ‘보다(見)’의 조합이다. 외국인의 관점에서는 서로 싫어하는 사람끼리도 ‘다시 봐요!’하고 인사해야만 하는 상황이 때론 재밌게도 느껴진다. 이처럼 직관적인 어휘들은 어원까지의 깊이 있는 이해가 용이하고, 자연스레 빠른 습득을 가능케 한다. 때문에 나를 가장 힘들게 했던 녀석들은 어원을 따로 찾아보기 전까진 감도 잡히지 않던, 사과말 不好意思(뿌하오이스)와 겸양 표현 不客气(부커치)이다. 특히 영어의 You’re welcome에 해당하는 후자는 우리나라에는 사실상 없는 표현이라(‘천만에요’를 입에 담아 본 마지막 적이 혹시 언제인가?) 더욱 입에 붙지 않더랬다.

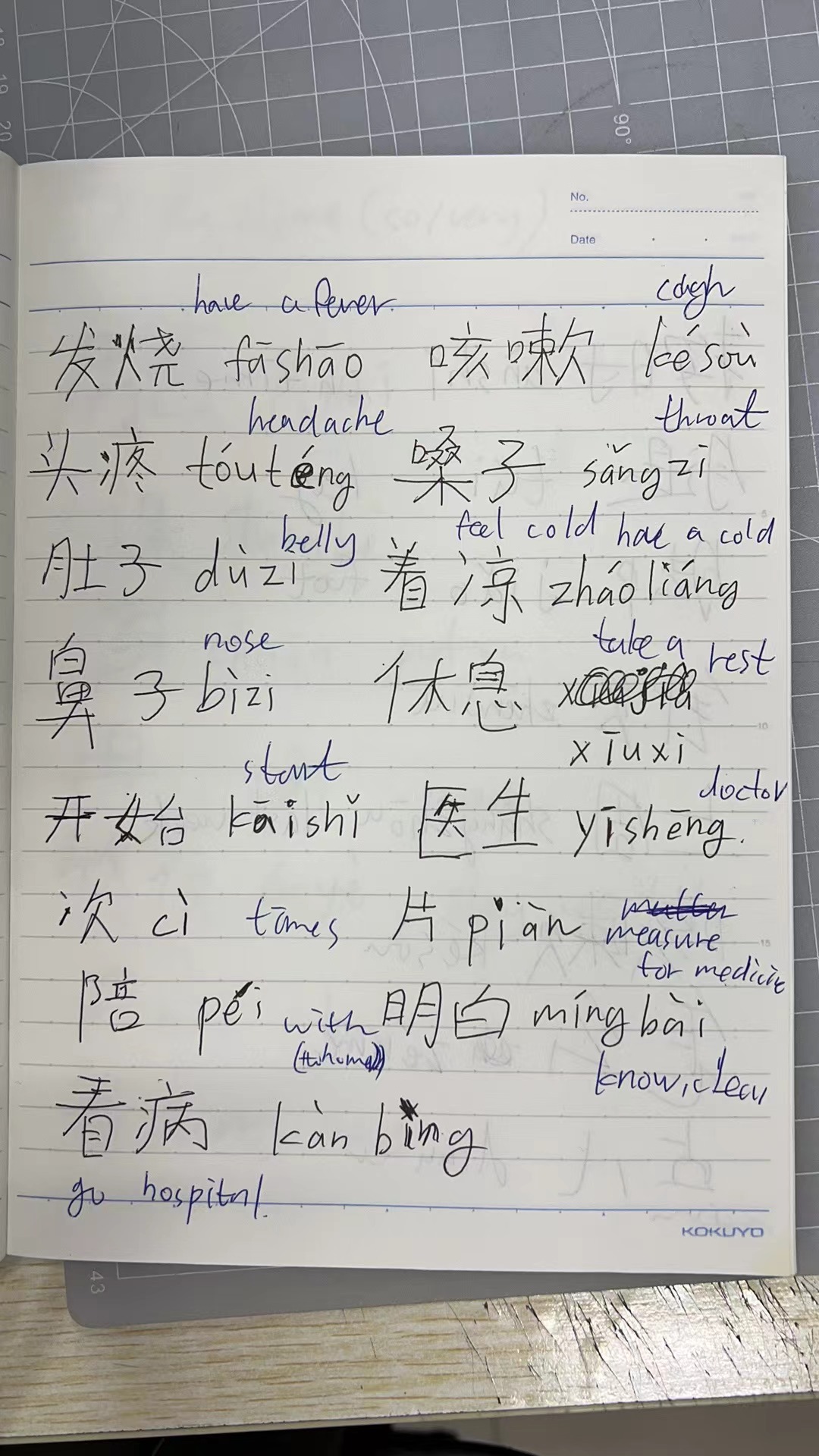

한자를 쓰는 법도 모르는데 수업을 들으며 동시에 필기까지 하려니 정말 고역이었다.

심지어 뿌하오이스를 익힐 땐 좀 억울한 점이 있었다. 요즘 말로 ‘J’의 MBTI인 나는 생에 첫 중국행이 결정된 다음 주에 바로 중국어 학원을 등록했다. 분명 중국어 선생님이 사과는 对不起(뚜이부치)랬는데! 처음 겪는 대륙의 기상(氣像)에 몸도 마음도 위축되어 나도 모르게 사과를 달고 다니던 작년 초, 내가 ‘뚜이부치’할 때면 중국인들은 늘 갸웃한 표정이었다. 고맙게도(?) 내게 부딪혀 사과할 일을 만든 중국인이 ‘뿌하오이스’라 말하고 나서야 나는 그게 ‘로컬’ 사과의 말임을 알게 되었다. 모르는 것이 생길 땐? ‘분석’해야 하지 않겠는가? 不好意思는 일이 그리되어 나의 意思(의사)도 不好(좋지 않게) 되었다는 말이니, 우리말의 ‘유감스럽다’와도 유사하게 느껴진다. 그렇다면 혹시 중국인은 미안하다는 말이 하기 싫어 온통 유감스러워만 하는 것일까? 중국어의 사과 표현은 뚜이부치와 뿌하오이스의 두 가지인데, 전자가 훨씬 더 큰 무게감을 지닌다. 우리말로 치자면 ‘전적으로 나의 잘못입니다’ 정도다. 때문에 정말 의도되어 행해진 잘못이나 후회할 만큼 큰일이 아니라면 뿌하오이스를 일상적 사과로 활용한다. 칭다오에서 인도를 타고 오던 오토바이가 나의 팔을 쳐버렸을 때 들은 말도 뿌하오이스였으니, (그는 굉장히 미안한 표정이었다) 우리말 ‘유감스럽다’보다는 확실히 무거운 사과로 여겨도 될 듯하다.

중국인들은 감사 인사 谢谢(쎼쎼)의 대답으로 자동반사와도 같이 不客气(부커치)를 돌려준다. 잠깐! 앞의 말들과는 달리 한자로 뜻을 해석하다간 난리가 난다. 뭐, 객기(客氣)+부리지 말라고(不)!? 현대 중국어에서 客气는 겸손과 사양의 마음을 가리킨다. 따라서 ‘그 정도로 겸양하실 필요 없어요’라는, 감사로 자신을 낮춘 상대방을 다시 높여주는 예의의 표현인 것이다. 바빠서 뛰어가는 와중에마저 중국인들은 자신에게 감사한 상대방에게 不客气! 소리치는 것을 당연히 여긴다.

칭다오 명소, 잔교(棧橋) 위에 작게 보이는 모두가 인파다. 휴가철의 청도는 오토바이가 인도로 달려야만 할 정도로 사람이 많았다.

그런 광경을 볼 때마다 아직까지 不客气가 입에 붙지 않은 스스로를 다시금 성찰하게 된다.

같은 풍경도 멀리서 조망할 때와 가까이서 관찰할 때 얻는 것들이 새삼 다르듯, 모르는 사람이 없는 간단한 인사말 안에도 이렇게 배우고 느낄 점이 많다. 好의 감정을 이해해야 나의 상황에 가장 잘 맞는 인사말이 떠오르고, 客氣의 존중심을 이해해야 不客气가 입에 붙는다. 나는 이것이 서로 다른 문화를 이해하는 상황에서도 한 치 오차 없이 그대로 적용된다고 믿는다.

중국에 온 그 순간부터 지금까지도 늘 마음에 머무르고 있는 생각이 있다. 한국에서 보고 들은 중국은, 중국의 일부도 아니고, 그저 상상의 산물에 불과했다는 것이다. 머리와 꼬리만 갖고 동물을 맞히게 하면 용도 지렁이가 되고, 참새도 봉황이 된다. 미지에 대한 공포가 인간의 본능이라고는 하지만, 우리는 현재 공포마저 유희로 소비하고 있을 만큼 지적으로 고도화되지 않았는가. 내가 중국에 머문 1년 반 동안 국내에선 한중관계에 대한 부정적 기사들이 쏟아졌고, 자연히 귀국 기간에 만난 친구들과의 대화 때마다 나는 늘 본의 아니게 중국 측 대변인을 맡게 되었다. 물론 결과는 늘 나의 승리였다. ‘일단 와서 얘기해.’

그렇게 반신반의 중국을 직접 온 친구들은 결국 나와 같은 생각을 하게 되었기 때문이다. ‘다양성’이라는 가치가 점차 굳건한 지위를 얻게 되면서, 집단 간 의식 변화 속도의 격차는 자연스레 갈등과 혐오라는 부작용을 낳았다. 이념·세대·젠더… 어느 때보다도 갈등의 북풍이 매서운 지금, 승리의 해답은 분명 하나다. ‘이해’라는 태양 아래서, 서로가 서로에게 온전히 ‘안녕’하고, ‘하오(好)’할 수 있는 그날만을 기다린다.

배희진 재외한국학교 글로내컬 교사 리포터 2기(천진한국국제학교)